Les fusées-sondes (1968 - 1981)

Avant les lanceurs plaçant des satellites sur orbite, le Centre spatial guyanais a d'abord accueilli des lancements de fusées-sondes. Étudiant le milieu turbulent de l'atmosphère, elles ont également permis aux pionniers du spatial européen de se faire la main sur les techniques de lancement.

Le 9 avril 1968, le premier ensemble de lancement entre en opération pour le tir d’une fusée-sonde Véronique. Le centre de contrôle et la salle sauvegarde ne sont pas encore achevés, ce qui oblige le directeur des opérations et le responsable de la sauvegarde à cohabiter dans le bâtiment météorologique.

Ce vol permet de tester avec succès les nouveaux moyens opérationnels du CSG (météo, localisation, sauvegarde), et également la récupération en mer de la pointe de la fusée contenant une charge utile équipée d'une balise radio.

L'ensemble de lancement Fusées-sondes, implanté à environ 7 km du Centre Technique, est composé d'un centre de lancement, de deux halls d'assemblage et de quatre plates-formes de lancement constituant l'essentiel des moyens nécessaires à la préparation des fusées-sondes et au déroulement des chronologies.

Appelées Véronique, Bélier, Centaure, Dragon, Vesta, Eridan... treize modèles différents de ces petites fusées ont décollé du CSG. Equipées de nombreux capteurs de pression, température, vitesse du vent, elles permettent de mesurer le milieu thermodynamique rencontré par le lanceur au cours de sa traversée de l'atmosphère.

De 1968 à 1981, 412 fusées et ballons se sont élancés de ce site. Le lancement de fusées Super-Arcas, 16 au total, s'est poursuivi au CSG jusqu'en 1992 en accompagnement des lancements Ariane (notamment après le lancement de chaque nouvelle version d'Ariane 4). Des fusées-sondes Super-Loky ont également été utilisées dans le cadre des vols de qualification d'Ariane 5 afin de connaître la densité et la direction des vents à une altitude de 60 km, niveau de séparation des deux gros boosters du lanceur.

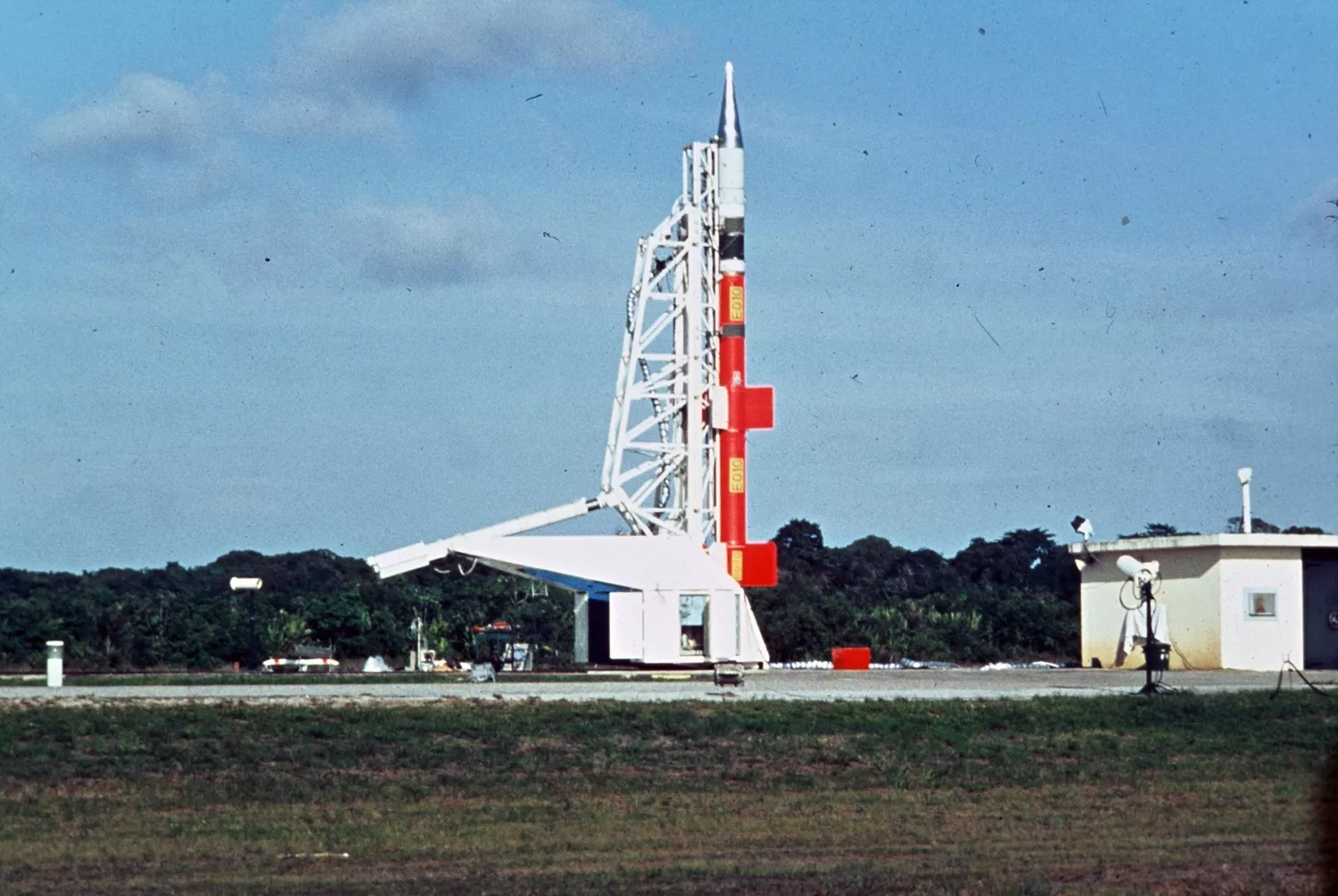

La fusée-sonde Dragon sur son pas de tir.