Localisation et télémesure

Pour savoir où se trouve le lanceur et s'assurer de son bon fonctionnement en vol, des radars et des antennes de télémesure le suivent à tout instant.

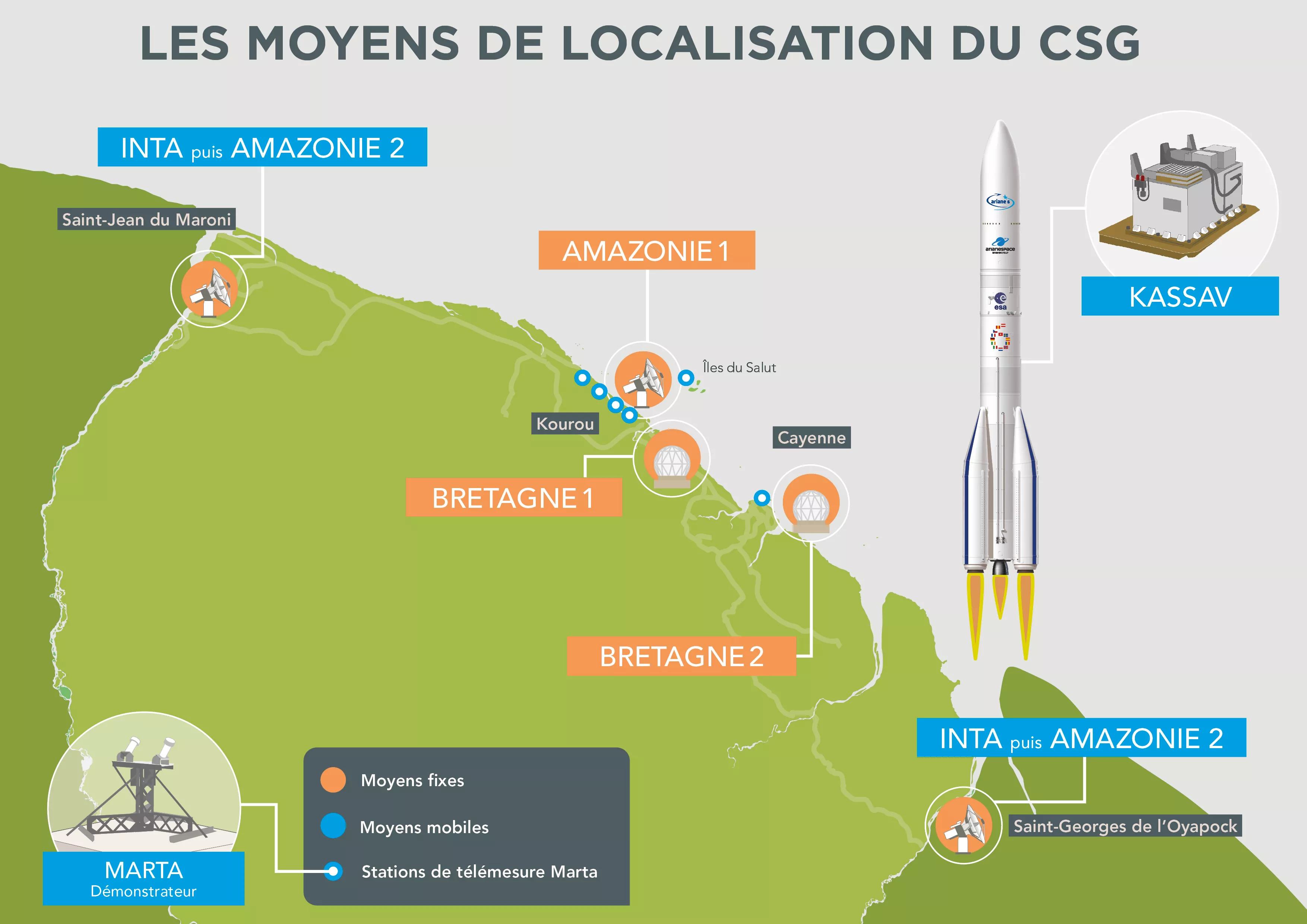

Au Centre spatial guyanais, les équipes de la localisation sont chargées de suivre les lanceurs depuis le décollage jusqu’à la mise en orbite des satellites. À l’aide des quatre radars et des antennes de télémesure du CSG, relayés par un réseau mondial de stations de poursuite, les données du vol sont collectées et analysées en temps réel afin de s’assurer que le lancement se passe bien.

La station de suivi Galliot à la Montagne des Pères à Kourou.

S'assurer que le lanceur suit sa trajectoire : les radars de localisation

Connaître la position exacte du lanceur en vol et connaitre son état de fonctionnement, est indispensable pour garantir la protection des personnes, de l'environnement et des biens. S'il ne respectait pas la trajectoire prévue, il faudrait en effet le neutraliser pour éviter les impacts au sol.

Au Centre spatial guyanais (CSG), les radars au sol sont les principaux moyens de localisation utilisés et jouent un rôle crucial dans les opérations de lancement : Ils surveillent le lanceur dès le décollage, et ce, pendant environ 10 minutes, selon les missions et les types de lanceurs. Au-delà de ce moment, le lanceur ne présente plus de danger.

Un radar comment ça marche ?

Un radar détermine la position d'une cible en envoyant des ondes radio et en mesurant le temps que mettent ces ondes pour revenir après avoir été réfléchies par la cible. La distance est calculée grâce à ce temps de trajet, et la direction grâce à la position de l'antenne qui a capté l'écho.

Chaque lanceur est équipé de deux répondeurs radar, placé sur le corps central du lanceur. Les signaux émis par ces répondeurs et captés par le radar nous assurent que l'objet en cours de suivi est bien le lanceur, et non un booster déjà séparé.

Lors d’un lancement, tous les radars sont synchronisés et activés au CSG et interrogent le lanceur chacun leur tour…

Une technologie qui résiste au temps

Si le radar Amazonie est récent, ses prédécesseurs Bretagne 1 et 2 ont plus de 60 ans.

Ces moyens très anciens font l’objet d’une maintenance régulière et restent très performants sur le plan mécanique, avec des niveaux de précision 10 fois supérieurs à ceux des antennes de réception de la télémesure.

Titre brut

Bretagne 1

Le radar Bretagne 1, installé en Guyane en 1967 sur la Montagne des pères à Kourou est plus précis qu’une horloge suisse grâce à ses engrenages mécaniques de haute précision. Il effectue 585 mesures par seconde.

Il peut générer une onde électromagnétique d'une puissance de d’1mégawatt à travers son antenne de 3m de diamètre. Sa mission commence dès le décollage du lanceur.

Titre brut

Bretagne 2

Le radar Bretagne 2, installé au Centre spatial guyanais en 1970, est situé sur la colline de Montabo à Cayenne. Tout comme son jumeau Bretagne 1, il peut suivre le lanceur dès son décollage du pas de tir.

Titre brut

Amazonie 1

Le radar Amazonie 1, installé en 2020 et qualifié en 2021, est situé sur la colline de Pariacabo à Kourou, à côté du site d’observation Ibis. Un radar de dernière génération, qui sera même capable d’être opéré à distance.

Titre brut

INTA

Le radar INTA, loué à l’agence spatiale espagnole, est utilisé pour les lancements Vega-C pour s’affranchir des effets de flamme provoqués par les gaz de combustion du propergol solide. Ce radar est placé en flanquement de la trajectoire soit au nord-ouest de la Guyane, à Saint-Jean du Maroni pour les tirs vers le nord, soit à l’est, à Saint-Georges de l’Oyapock pour les tirs vers l’est. Ses performances sont comparables à celles des radars Bretagne.

Veiller à la bonne santé du lanceur : les antennes de télémesure

Vitesse, position, altitude, données de propulsion, pression, température, vibrations, tensions, courants... Avec plus d’un millier de paramètres mesurés, les antennes de télémesure reçoivent les données vitales d'Ariane 6 ou de Vega-C. Lorsque les radars en Guyane ne voient plus la fusée, les antennes de télémesures deviennent indispensables. Elles sont les seules capables de confirmer que le lanceur et son ou ses passagers sont en bon état et sur la bonne trajectoire, mais aussi qu'il exécute ses phases de propulsion comme prévu. Enfin, ce sont les antennes de télémesure qui confirment la réussite de la mission.

Sur la Montagne des Pères, à environ 30 km des zones de lancements, commence le réseau des stations de télémesure. Situées sous la trajectoire des lanceurs – de la Guyane à l’Afrique en passant par le Brésil et l’océan Atlantique - les antennes se relaient pour suivre en temps réel le lanceur jusqu’à la fin de sa mission. Les données sur la position et le comportement du lanceur sont traitées instantanément et restituées sur les écrans du Centre de contrôle Jupiter. Sans antenne, les équipes en charge du suivi des lanceurs seraient aveugles et sourdes !

Selon la mission du satellite et l'orbite sur laquelle il doit être injecté, la trajectoire du lanceur pourra être orientée vers l'est ou vers le nord, nord-est.

Pour les lancements vers le nord et nord-est, les stations potentiellement intéressantes sont choisies en fonction de leur disponibilité. Compte tenu des préparations techniques mais aussi des accords internationaux, jusqu'à un an d'anticipation est nécessaire pour la mise en place du réseau de stations.

En plus de prendre des mesures, les antennes de télémesures sont capables de voir les différentes phases d'un lancement.

Voici ce que voient par exemple les stations pour un lancement Ariane 6 vers l'est :

- Galliot (à Kourou en Guyane) : voit le décollage, l’extinction et le largage des boosters. La station suit le lanceur pendant une dizaine de minutes.

- Natal (au Brésil) : voit la fin de propulsion de l’étage principal et l’allumage de l’étage supérieur.

- Ascension (sud de l’océan Atlantique) : Réceptionne des informations sur la vitesse, la température, les vibrations du lanceur, etc.

- Libreville (au Gabon) : voit la fin de propulsion du 3e étage du lanceur et la séparation de la coiffe, elle suit ce dernier pendant environ 10 minutes.

- Malindi (au Kenya) : voit la séparation des satellites, leur injection en orbite, et la fin de la mission du lanceur.

Voici ce que voient les stations de télémesure lors d’un lancement Vega-C vers le nord :

- Galliot (à Kourou en Guyane) et INTA (à St Jean de Maroni en Guyane) : voit le décollage, l’extinction et le largage du premier étage ainsi que l’allumage du moteur Zefiro 40 et la séparation du 2 étage. Les deux antennes suivent le lanceur pendant une dizaine de minutes.

- Bermudes (dans l’Océan Atlantique) : voit la séparation de la coiffe, l'allumage et la séparation du Zefiro 9.

- Gatineau (au Canada) : voit l’allumage de l’étage supérieur avec la coiffe qui contient les satellites.

- New Norcia (en Australie) : voit le deuxième allumage de l’étage supérieur et la séparation des satellites lors que celui-ci a atteinte l’orbite requise.

- Bermudes : voit le rallumage de l’étage supérieur pour la troisième fois au-dessus de Cuba, afin de ré-entrer dans l’atmosphère et éviter de laisser des débits en orbite.

Lors d’un lancement avec un trajectoire lanceur spécifique, on peut faire appel à deux autres stations de télémesure : celle de Lucknow en Inde et celle de Jeju en Corée du Sud.

Les dispositifs complémentaires

Kassav (Kit autonome comme solution de sauvegarde en vol)

Le système de géolocalisation Kassav, complémentaire des moyens au sol, est embarqué sur le lanceur Ariane 6. Il est constitué de deux appareils : un récepteur GNSS (Global Navigation Satellite System) et une centrale inertielle*, permettant un suivi précis et fiable du lanceur. L’appareil gros comme une batterie de voiture est en fait un condensé de pure précision, capable d'élaborer la position du lanceur en vol en continu et de renvoyer l’information au sol via une télémesure dédiée. Autonome, il est équipé de batteries longue durée et peut fonctionner même en cas de perte de liaison satellite.

* Une centrale inertielle est un système de navigation qui fournit l'orientation d'un mobile dans un espace 3D.

Marta (Multiple antennas for trajectory acquisition)

Ce dispositif est constitué de 6 petites stations de télémesure et d’un serveur central, il doit fournir une nouvelle mesure de localisation du lanceur au profit de la sauvegarde vol.

Le principe est simple : il s’agit de localiser par triangulation l’émetteur de télémesure embarqué sur le lanceur avec le réseau de stations MARTA.

Ce système permettra notamment la localisation des lanceurs réutilisables, comme Callisto.

Le cinétélescope

Aux Îles du Salut, sur l'Ile Royale, le CNES dispose d'un bâtiment abritant sous un dôme un ancien cinéthéodolite installé en 1968 et transformé en cinétélescope en 1995. Activé pour les lancements vers le nord cet instrument permet de suivre et de filmer toute la phase de vol du décollage jusqu'à la perte de vue du lanceur.

Le traitement des données

Pendant le lancement, l’ensemble des données reçues par les systèmes de localisation est traité par le Système de coordination, traitement et visualisation (SCTV). Son rôle est d’assurer l’exécution simultanée des opérations attendues, mais aussi de fournir les données mesurées en direct aux équipes qui supervisent le lancement. Les informations collectées par la Localisation constituent des éléments clés pour soutenir la prise de décision du service de Sauvegarde en charge de la sécurité des personnes et des biens.

Après le lancement, le SCTV élabore des rapports et des mesures à partir des données reçues et traitées tout au long du vol. Ces informations permettront de valider la réussite du lancement ou d'investiguer pour corriger des anomalies de fonctionnement détectées avant le tir suivant. Objectif : une fiabilité proche de 100% pour les lanceurs européens.