Une ambition française devenue européenne

Initialement destiné à devenir la base de lancement française, le Centre spatial guyanais dépasse les frontières nationales et devient le garant de l'accès européen indépendant à l'espace.

Le Centre spatial guyanais : une ambition nationale...

L’indépendance de l’Algérie en 1962 impose à la France de trouver un emplacement pour développer sa propre base de lancement. Le choix est fait en 1964 : ce sera la Guyane française.

Les opérations se poursuivent néanmoins en parallèle en Algérie, menant au succès du lanceur Diamant-A dont le premier vol a lieu depuis Hammaguir en 1965, avec la mise sur orbite du satellite Astérix. C’est une étape importante pour la France, qui lui permet de rejoindre les États-Unis et l'Union soviétique dans le cercle restreint des nations capables de placer des objets en orbite terrestre.

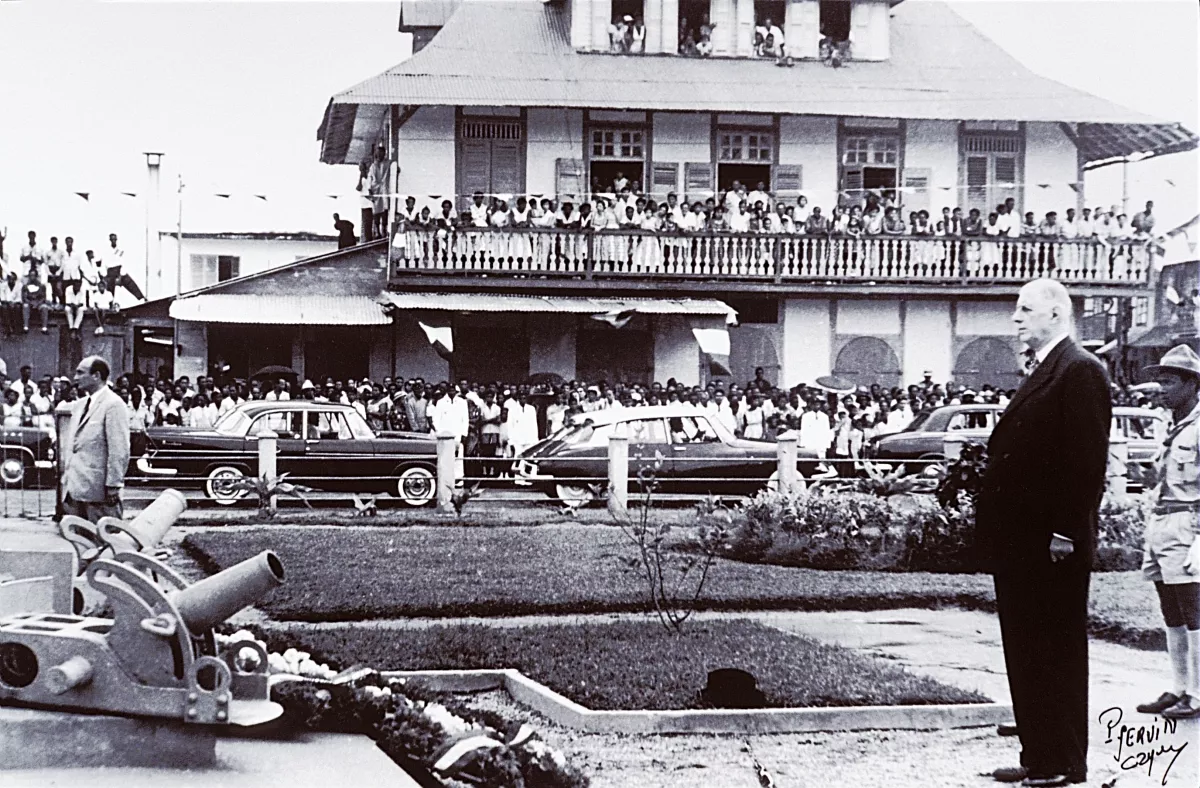

Lors de son voyage officiel en Guyane le 21 mars 1964, le Général De Gaulle annonce l’implantation du centre spatial à Kourou. Il déclare ainsi : « Nous avons à réaliser, vous sur place et la France avec vous, une grande œuvre française en Guyane, et une grande œuvre dont on s’aperçoive dans toute la région du monde où se trouve le département. Il faut qu’on le voit et qu’on le sache partout. Nous avons commencé et nous continuerons. »

Le choix de la Guyane française comme lieu d'implantation du Centre spatial guyanais (CSG) s'explique par plusieurs facteurs géographiques et stratégiques. Sa position proche de l'équateur et sa situation géographique ouverte sur l'océan Atlantique au Nord et à l'Est offrent des avantages considérables pour le lancement de fusées. De plus, la Guyane, en tant que département français, offre un cadre politique et administratif stable.

Quatre ans plus tard, trois pas de tir sont déjà sortie de terre : le site fusée-sonde, le site Diamant et le site Europa 2. Véronique, la toute première fusée-sonde s’élance depuis le Centre spatial guyanais le 9 avril 1968. Elle sera suivie le 10 mars 1970 du premier lancement de la fusée Diamant-B. Celle-ci effectuera cinq missions, suivies de trois vols de sa version Diamant-BP4, jusqu'en 1975.

Allocution du Général De Gaulle à Cayenne, au cours de laquelle il fera l'annonce de l'implantation du Centre spatial à Kourou.

... qui devient une ambition européenne

Avec Diamant, la France a appris à maîtriser la propulsion liquide, mais cela n'est plus suffisant pour les ambitions nationales. Elle rejoint donc Europa, projet de lanceur géré par l'ELDO, le centre européen pour la mise au point et la construction de lanceurs d'engins spatiaux. Cette entreprise commune de 6 pays (Allemagne, Belgique, France, Italie, Pays-Bas et Royaume-Uni) est lancée dans le but de concurrencer les États-Unis sur le nouveau marché des télécommunications.

Effectués sur le site de Woomera en Australie, aucun test du lanceur Europa 1 complet n'est concluant. L'Italie et le Royaume-Uni se retirent en 1972 du programme et de son nouvel objectif, Europa 2. La seule version du lanceur décollera à Kourou et sera un échec qui signera la fin du programme, malgré le bon fonctionnement du site de lancement.

Europa 3 ne verra pas le jour, et l'ELDO subit une crise à laquelle la France et l'Allemagne souhaitent remédier au plus tôt, afin de lancer les satellites de leur programme Symphonie que la NASA refuse de placer sur orbite.

Ariane et l'ESA mettent le CSG sur orbite

Le projet Europa 3 abandonné, le CNES lance alors le projet L3S pour le développement d'un lanceur plus simple et moins coûteux. Adopté lors de la conférence spatiale européenne de Bruxelles en 1973, le nouveau lanceur est baptisé Ariane.

Le 30 mai 1975 marque une avancée importante pour l'Europe, avec la fondation de l'ESA. L'Agence spatiale européenne, institution intergouvernementale regroupant dix pays membres, prend en charge le développement du projet Ariane. L'ESA prend en charge 45 % du financement du Centre spatial guyanais qui se prépare alors pour accueillir Ariane. Le site de lancement d’Europa devient l'ensemble de lancement Ariane n°1 (ELA 1). Trois salles blanches sont aménagées afin d'accueillir les satellites et attirer les premiers clients commerciaux comme Intelsat, géant des télécommunications américaines, qui confie un de ses satellites à Ariane avant même son premier lancement.

Le 24 décembre 1979, le premier lancement d'Ariane est un succès, plaçant sur orbite CAT-1, la capsule Ariane technologique première du nom. Bardée de capteurs, elle permet de fournir des données sur les conditions qu'un satellite emporté par Ariane doit supporter. Forte de cette réussite, l'Europe mise son développement spatial sur Ariane. Si les premiers lancements ne sont pas tous des succès, la ferveur des pays européens pour Ariane croît, confirmant le choix proposé par le CNES de développer Ariane 2 et 3, et de travailler sur Ariane 4 avant même le premier lancement Ariane 1.

En 1980, Arianespace voit le jour, faisant entrer le Centre spatial guyanais dans une nouvelle ère, celle d'un port spatial. Filiale commerciale du CNES, Arianespace se positionne comme une entreprise de transport spatial et s'installe à Kourou, prenant en charge les lancements commerciaux d'Ariane à partir du 9e lancement.

Lancée pour la première fois en 1988, déclinée en 6 version, Ariane 4 est extrêmement polyvalente, pouvant mettre en orbite des satellites pesant de 2 à 4,3 tonnes. C’est elle qui impose le CSG pour les lancements scientifiques et institutionnels, et le rend quasi incontournable pour les lancements commerciaux, largement freinés aux États-Unis par l'accident de la navette Challenger. Sous cette impulsion, le port spatial de l'Europe grandit avec le soutien apporté par l'ESA, laquelle compte 15 membres à partir de 1995.

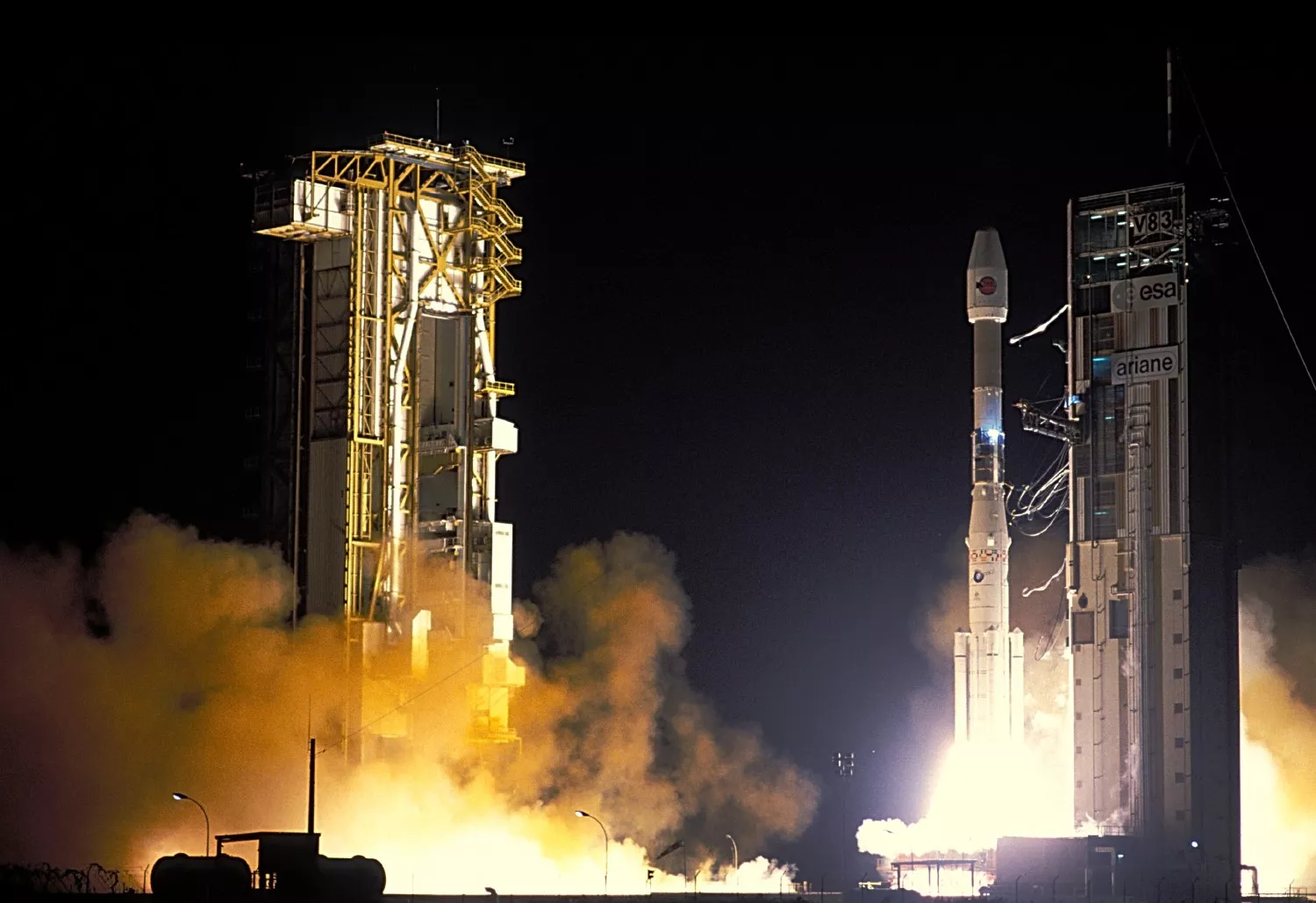

Décollage d'Ariane 44P, vol 83 le 05 février 1996 depuis le Centre spatial guyanais.

En 1996, Ariane 5 renforce encore la position du port spatial de l'Europe, avec la capacité d'emporter deux satellites lourds en un seul lancement. Malgré son échec inaugural et celui de sa première version ECA, Ariane 5 s'inscrit dans la lignée d'Ariane 4, celle d'un des lanceurs les plus fiables au monde.

Ariane 5, déclinée en 5 versions, était capable de remplir tout type de mission, pour des satellites de télécommunications, d'observation de la Terre ou encore des sondes explorant l'univers. Elle lancera également une série de 5 ATV, des cargos de ravitaillement de la station spatiale internationale. En 27 années de carrière émaillées de succès et de missions emblématiques, Ariane 5 aura effectué 117 missions au total, jusqu'en 2023.

Une base multi-lanceurs

Afin de renforcer sa position dans le transport spatial, la base spatiale s'internationalise davantage et développe deux nouveaux pas de tir destinés à des lanceurs venant diversifier l'offre de lancement : Soyouz, le légendaire lanceur russe, et Vega, nouveau lanceur léger européen effectuent leurs premiers vols respectifs en 2011 et 2012.

En 2014 puis 2016, l'ESA désormais composée de 22 membres donne son soutien à Ariane 6 et Vega-C : partageant des éléments communs pour permettre une production en série, les nouveaux lanceurs européens ont pour mission de servir avec souplesse les marchés institutionnels et commerciaux. Un nouvel ensemble de lancement destiné à Ariane 6 entre en chantier : les travaux dureront de 2015 à 2021. Il s'agit du 9ème pas de tir construit par le CNES au CSG !

Le 26 février 2022, après 27 lancements, l'exploitation du lanceur russe Soyouz au Centre spatial guyanais est interrompue : Roscosmos, l'agence spatiale fédérale russe suspend ses opérations au CSG en raison des sanctions internationales imposées suite à l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Quant à Vega, après 22 missions il effectue son dernier vol le 4 septembre 2024, après avoir passé le relais à son successeur, Vega-C, entré en scène le 13 juillet 2022 avec un vol inaugural réussi.

Une base multi-opérateurs

Ariane 6 marque le début d'une nouvelle ère pour le transport spatial européen. Son lancement inaugural, le 9 juillet 2024, a permis à l'Europe de retrouver son autonomie d'accès à l'espace après une période creuse due à l'arrêt de Soyouz puis d'Ariane 5. Développée par ArianeGroup dans le cadre d’un programme de l’ESA, Ariane 6 est un lanceur puissant, très polyvalent et évolutif, qui répond efficacement aux besoins croissants et aux missions diversifiées des clients institutionnels et commerciaux d’Arianespace.

Dans le cadre de la stratégie européenne de diversification des capacités d’accès à l'espace, le Centre spatial guyanais s'ouvre à de nouveaux opérateurs. Les sites historiques de Diamant et de Soyouz sont réaménagés pour devenir respectivement des Ensembles de lancement multi-lanceurs (ELM 1 et 2). Ils pourront accueillir plusieurs pas de tirs et autant de nouveaux opérateurs européens, sélectionnés par l'ESA et le CNES pour y lancer leurs micro ou mini lanceurs. Ces entreprises privées, qui révolutionnent l'industrie spatiale avec des lancements à plus faible coût et des technologies innovantes, ont choisi de venir bénéficier de l'implantation idéale et des services du port spatial de l'Europe.

Pour rester une des bases spatiales les plus performantes du monde, le Centre spatial guyanais modernise et adapte en permanence ses infrastructures et ses systèmes afin de répondre aux besoins des nouveaux et futurs lanceurs, notamment en matière de flexibilité, de rapidité et de coût.

Vue d'artiste du démonstrateur de fusée réutilisable Callisto qui s’élancera de l’ELM1 (ancien Diamant) au Centre spatial guyanais, pour des tirs expérimentaux.